Giulio Ridolfo è nato a Udine e si è laureato il Fashion Design presso la Domus Academy di Milano. Qui ha conosciuto Gianfranco Ferré, che era tra i suoi docenti, di cui poi è diventato collaboratore. Rientrato a Udine ha aperto una sartoria: tra le sue clienti c’era anche Patrizia Moroso. Ed è questo l’anello (forse il primo, certo non l’ultimo) che lo ha legato al design, in un percorso professionale atipico e affascinante che lo ha portato a lavorare in qualità di colour designer con aziende e progettisti come Moroso, Kvadrat, Antonio Citterio e altri.

Prima di tutto: mi dai una definizione del tuo mestiere?

In qualche modo ha delle radici nell’alchimia, ha a che fare con un aspetto percettivo scientifico. E soprattutto non ha un punto di riferimento preciso, perché si basa su un “navigare a vista”. Ma è basato molto anche sull’ascolto, è un’intermediazione culturale. Ha una sua disciplina: non è così selvatico come può sembrare ma ha una base molto profonda di ricerca, di documentazione. Il fatto stesso che io viaggi sempre con valigie gigantesche la dice lunga su come mi muovo alla ricerca di cose che possano preparare il racconto.

Continui a fare qualcosa con la moda?

Con Anniina (Koivu, design curator e Head of Master Theory all’ECAL di Losanna nonché fondatrice del marchio di maglieria Koivu, ndr) abbiamo fatto dei lavori insieme per le coloriture dei suoi jumper, in passato ho avuto una relazione di due anni con Camper. Ho scelto molto bene le compagnie con cui lavorare. Ma la moda ancora non ricicla niente, non è in grado di porre un alternativa ecologica al consumo. Il settore ha dei grossi limiti su questo. Anche il design, che però ha a che fare con le case, con l’amore, con cose che uno si tramanda. Credo che la qualità di una lampada, di un oggetto, un soprammobile, possa diventare un racconto molto bello.

Ha senso parlare di tendenze nel colore a livello di design?

Io non ci credo per niente. La vera tendenza è non cercare di inventarne una. Certo, c’è una specie di humus, di aria che respiriamo – basta vedere un film, andare a fare la spesa, guardare la gente per strada. Credo che questi lanci fatti dagli istituti specializzati siano una grande sciocchezza. Del resto non ho mai creduto alle sfilate o alla stampa di moda blasonata: ho sempre preferito quella più alternativa. Oppure, che so, le memorie di Sant’Agostino. Bisogna sempre andare in altre zone. Sul design: oggi abbiamo tutto, cosa dobbiamo avere ancora? Quindi ci conquista qualcosa di goloso. È la gourmandise del colore che vince.

Come definiresti il tuo metodo di lavoro?

È molto legato a cosa sto andando a fare, dal momento che lavoro in più ambiti: che sia trovare dei colori per un ospedale (cosa che ho fatto) o creare un abito per un divano, il mio approccio è sempre “made to measure”. Sono stato sarto, del resto. Mi concentro sull’oggetto da studiare, de-contestualizzare, ri-contestualizzare. Non c’è una vera ricetta, è più un modo di entrare in scena. Del resto da giovane ho studiato scenografia. Inizio estraniandomi, mi piace, guardo l’oggetto su cui lavoro da una distanza panoramica e poi mi avvicino. Il mio lavoro è tutto e niente, ed è come un accompagnamento dietro le quinte prima dello spettacolo.

E su questo palcoscenico cosa metti?

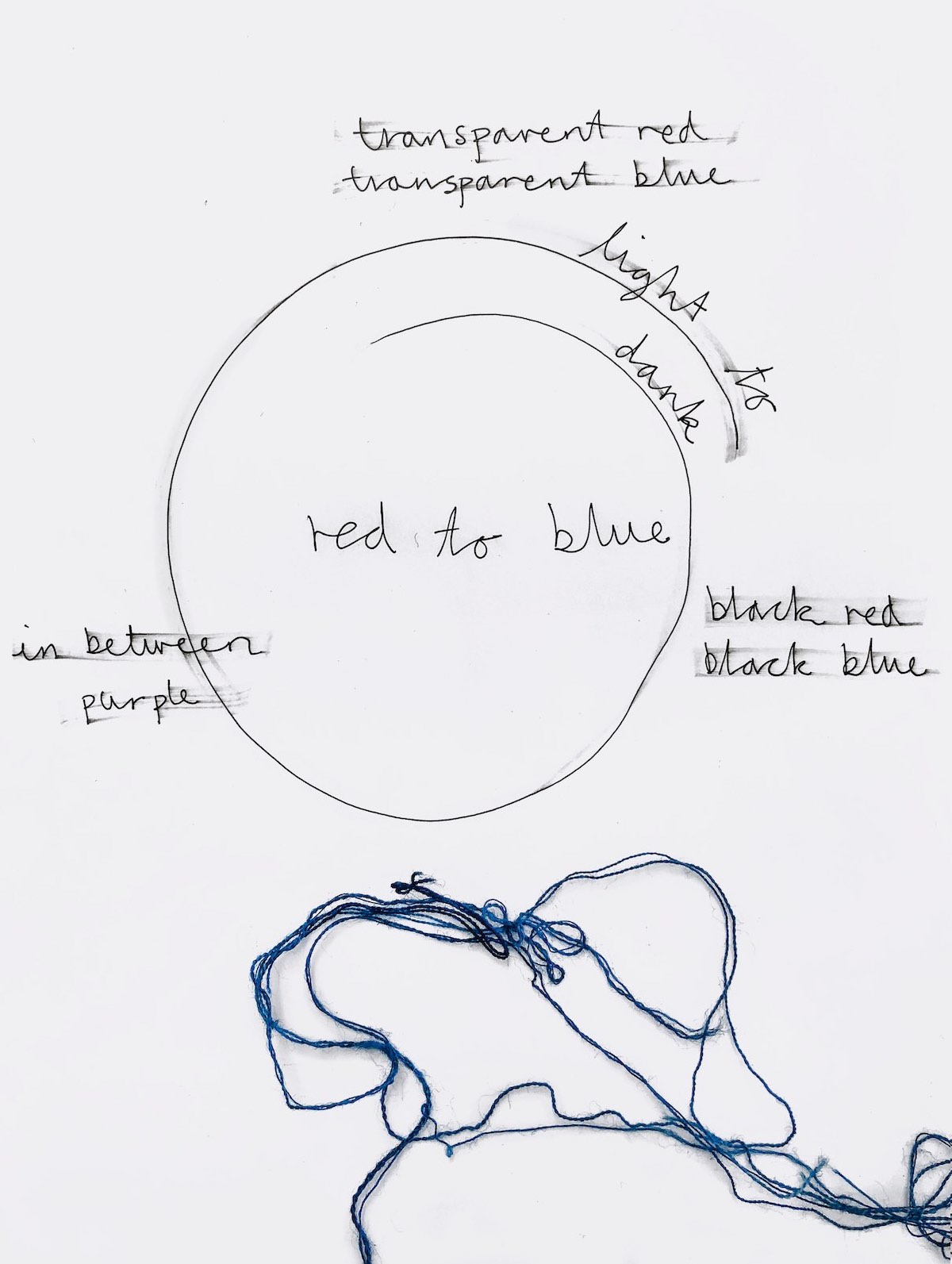

Raccolgo frammenti di vegetazione, di tessuto, di materiali. Da qui metto insieme dei gruppi, che possono essere rurali, metropolitani e via dicendo. Li guardo, li catalogo, e poi capisco chi può entrare nella storia a cui sto lavorando. È come se scegliessi gli interpreti per una sceneggiatura. Mettendoci cose che mi ispirano curiosità, perché voglio sempre provare un po’ di stupore. E pensando sempre alla luce che questi oggetti, questi spazi poi emaneranno. Attenzione però: mai essere rigidi, ci deve essere spazio anche per l’imprevisto.

Come si costruisce una palette?

Una “gamme de couleurs” definisce un aspetto un po’ più grande. Quando lavoro con Kvadrat è molto complesso: si definisce dal confronto con la materia, si analizzi la qualità vibrazionale di un oggetto, la sua risonanza in uno spazio. Certi neri sono più adatti a un tipo di tessuto che ad altri. Ed è questo che definisce un prodotto in qualche modo organico, reso attivo attraverso un percorso di contestualizzazione. Altrimenti la palette è un brodo cosmico.

Quali sono i colori della nostra epoca?

Di sicuro meno roboanti di quelli che fanno vedere le riviste, che hanno sempre dei toni saturi, per me inutili. Non credo che il color blocking sia soluzione agli anni della miseria nera del Covid. In momenti così devi affinare lo spirito, andare verso tonalità che sono delle vibrazioni, dei colori cangianti, dei colori che lasciano intravedere l’ombra nella luce. Che ti allenino a vedere.

Progetti per il futuro?

Fare del volontariato a un giardino etno-botanico a San Miguel de Allende, in Messico (dove ho una casa), un posto in cui si parla del rapporto dei popoli con le specie vegetali: perché le coltivano, come vivono il loro biotopo. Un argomento che per me è interessantissimo, che racconta dell’influenza della botanica nella nostra vita e che non si discosta troppo dal mio modo di lavorare. Sul fronte professionale, invece, ci sarà il lancio durante la Milano Design Week di un nuovo tessuto di Kvadrat: un progetto che va avanti da un anno, la rilettura di un tessuto a stuoia, rispettando la loro matrice storica ma poi sviluppandolo con filati moderni, interessanti. Con un aspetto un po’ “automobile di lusso”. E poi, sempre con loro, un momento di studio che per me sarà anche di grande gioia: l’esplorazione degli archivi di Frans Dijkmeijer, grandissimo textile designer – ma preferisco chiamarlo tessitore – olandese, uno degli artefici dello “stile Kvadrat”.

Dove non indicato altrimenti, le immagini sono tratte dal volume Materialising Colour: Journeys with Giulio Ridolfo, fotografie di Howard Sooley (Phaidon).