Andrea Maffei è un architetto che ha partecipato al decollo architettonico di Milano degli ultimi anni. Con l’occhio di chi ha vissuto intensamente il Giappone (dove ha lavorato a fianco di Arata Isozaki), la disciplina e la sperimentazione. Sobrio e gentile, le sue risposte sembrano sussurrate. E tutti gli argomenti che tratta li riporta all’essenzialità delle cose semplici: la visione di un architetto, viaggiatore, esteta, ma al tempo stesso concreto.

Architetto viaggiatore: era quello che sognavi quando eri studente?

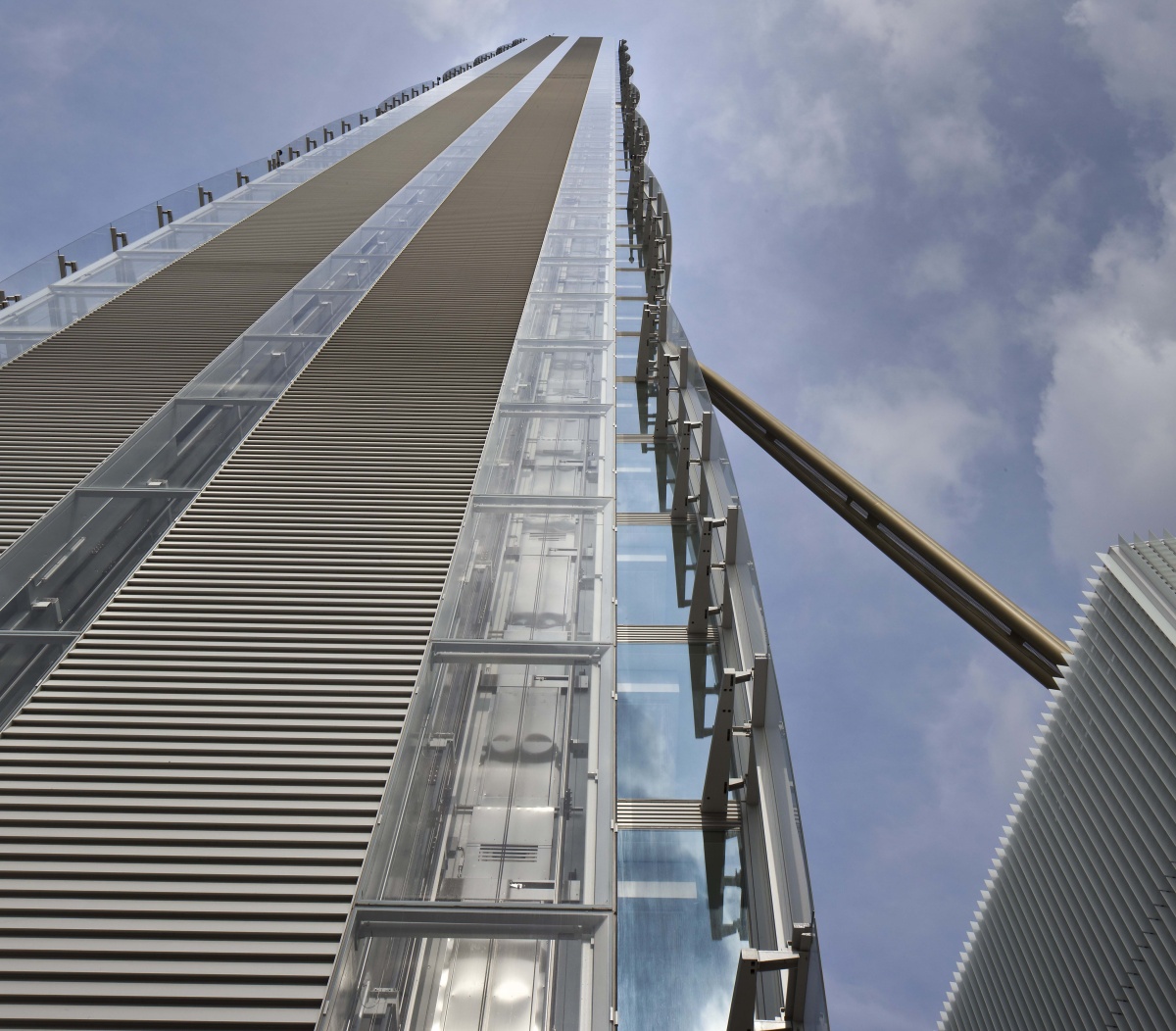

Quando ho terminato gli studi sì. Mi sono laureato a Firenze dove c’era un’offerta di lavoro e di opportunità abbastanza limitata, e comunque all’estero si facevano cose più interessanti di quelle proposte in Italia. City Life e Porta Garibaldi/Varesine non esistevano ancora, le poche cose architettoniche che si facevano (stiamo parlando del 1997) erano di Renzo Piano e di Vittorio Gregotti, ma l’esplosione di progetti era ancora lontana da venire. Ho lavorato un po’ a Pisa con Massimo Carmassi dove ci occupavamo soprattutto di riqualificazione di edifici antichi. Poi ho deciso quindi di andare all’estero. Le destinazioni più interessanti allora erano l’America e il Giappone, ho avuto diversi contatti, ho scelto il Giappone e Arata Isozaki. E’ stata un’esperienza divertente, il tempo passava velocemente, sono rimasto lì sette anni. I ritmi di lavoro erano molto intensi, non esistevano il sabato e la domenica, si lavora fino a mezzanotte, le gare interne di progettazione erano all’ordine del giorno: uno stadio da 80.000 posti in 15 giorni per dare un’idea.

Leggendo la tua biografia si percepisce una netta preferenza per l’architettura. È così?

Sicuramente l’architettura mi appassiona di più, considero il tempo necessario per progettare un interior uguale a quello che serve per progettare un palazzo. Ho scelto l’architettura dove mi trovo più a mio agio, mi sento più libero. E poi è una dimensione più consistente rispetto all’interior, mi piace l’idea di lasciare (se e quando possibile) un segno che appartenga alla città e che sia visibile a tutti, che si amalgami con il tessuto urbanistico e sociale attorno.

Il rapporto con Arata Isozaki mi pare che segni fortemente la tua carriera: come nasce la decisione di andare in Giappone e di lavorare con lui?

Per uno straniero lavorare in Giappone è molto difficile principalmente per motivi linguistici, loro tendono a non aprire facilmente le porte a chi non è giapponese. Invece Isozaki (91 anni) è un architetto molto inclusivo e ospitale e la struttura che ha costruito lo è altrettanto, quindi mi sono trovato molto bene con lui e con tutto lo staff. Isozaki si è sempre considerato un cittadino del mondo, aveva uno studio anche a New York ed è sempre stato molto interessato alle contaminazioni culturali ed è un principal che delega.

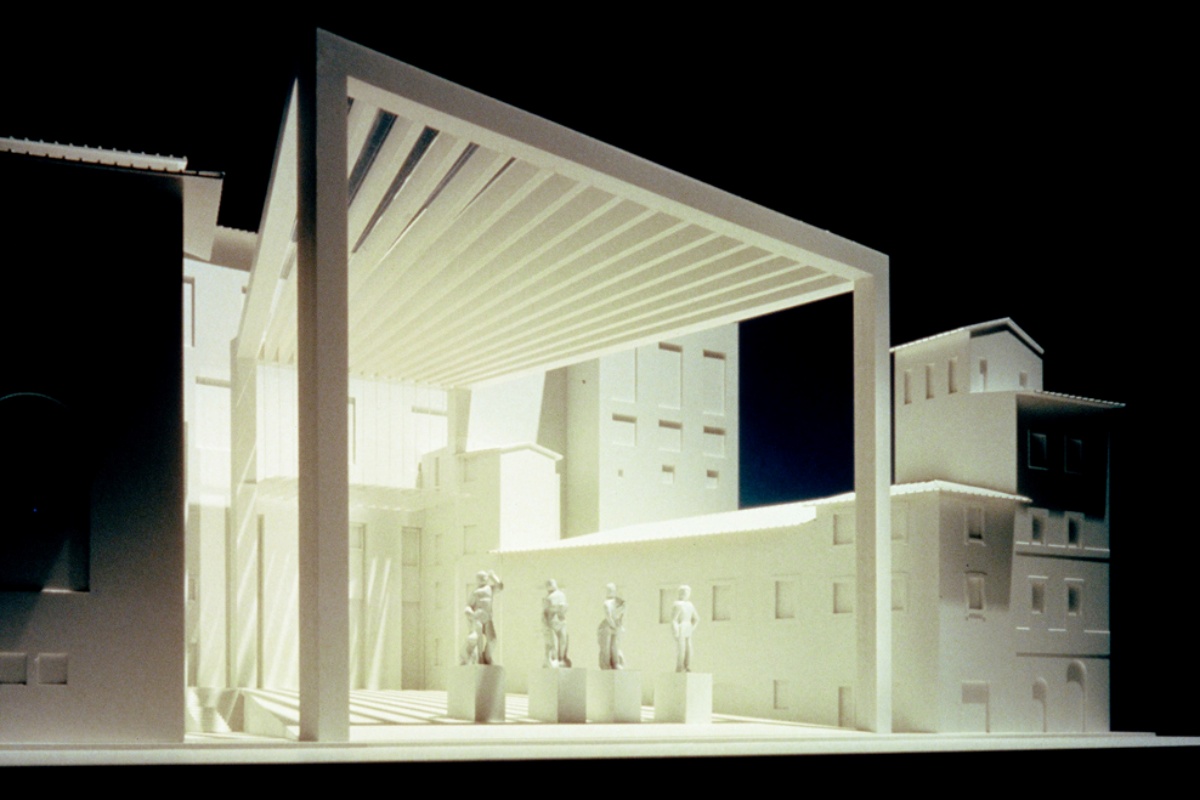

Nel 1998 il suo studio aveva vinto il concorso per la Loggia del Museo degli Uffizi a Firenze e Isozaki – io ero appena arrivato – mi incaricò di seguire il progetto. Poi fu la volta di progetti in Qatar tra cui quello più importante era il Museo delle Arti Islamiche e una villa nel deserto. Considera che allora il Qatar era praticamente sconosciuto, per dare un’idea l’aeroporto della capitale era grande come quello di un piccolo centro turistico italiano. Isozaki era uno sperimentatore, non era interessato a definire un proprio stile da replicare nel tempo. È stato un allievo di Kenzo Tange e grande sostenitore del metabolismo giapponese, quello che teorizzava la trasformazione della cellula in energia. In senso lato ovviamente.

Le grandi opere hanno bisogno di partire con sogno?

Assolutamente. Senza sogno i progetti sarebbero tutti uguali. Senza un racconto specifico su quel progetto non ci sarebbe l’unicità e l’architettura servirebbe solo alle funzioni di base senza lasciare un segno estetico. Questo vale per un museo o per un palazzo destinato a ospitare uffici o un complesso residenziale.

Se devo scegliere un progetto tra quelli che su cui ho lavorato, il PalaHockey di Torino è forse quello che mi ha dato più soddisfazioni. Abbiamo creato una macchina pensando anche al dopo Olimpiadi e immaginato un’architettura che fosse variabile e in grado di ospitare anche eventi di diversa natura e dimensione. Un grande scatola dove le tribune si possono muovere a seconda delle esigenze, l’avevamo chiamata “una grande macchina degli eventi”. E l’ispirazione ci era arrivata da quello che Kenzo Tange aveva progettato per l’Expo di Osaka del 1970.

Cosa pensi del rapporto tra il tuo mestiere e la sostenibilità?

La sostenibilità non può essere più un optional, è un parametro fondamentale da cui deriva la grammatica del progetto. E la richiesta di sostenibilità seria arriva, oltre che dalle proprietà, anche dai developer che attribuiscono un valore commerciale importante al livello di sostenibilità e alle certificazioni ad esso collegate.

Un sogno nel cassetto?

Progettare un museo! I musei sono luoghi affascinanti, dove risiede e passa la cultura. Ogni museo è diverso dagli altri. Mi piacerebbe proprio progettarne uno.