Spazio ai gialli e agli arancioni. Ma anche ai blu notte e ai viola intensi. La palette che dipingerà il prossimo anno è un avvolgente arcobaleno di colori caldi e profondi. Ben distante quindi dalle tonalità che prevalgono nel 2020, dove spazio maggiore è concesso ai toni freddi e forti, rappresentativi di una società conflittuale e alla ricerca di un equilibrio, tanto con sé stessa quanto con le innovazioni e tecnologie che ne stanno plasmando il futuro.

E’ infatti una stretta correlazione tra movimenti emergenti della società e i colori a creare le tendenze cromatiche: ricerche e interpretazioni, queste, effettuate da ColorWorks®, il centro design & technology della business unit Masterbatches di Clariant, e dei suoi esperti internazionali dei suoi quattro centri (San Paolo, Chicago, Merate e Singapore).

Trend globali – dedotti dall’identificazione di innovazioni e cambiamenti che emergono dalla società e dalle sue dinamiche nei più vari settori – sono raggruppati in quattro macro-temi, o Storie, letteralmente tradotte in 20 colori (5 per Storia) che intendono così rispecchiare lo spirito di ogni tema. Da tale ricerca nasce il ColorForward® (la cui prima edizione risale a 16 anni fa) ossia una ‘color forecasting guide’ che racchiude e annuncia le tendenze colore dell’anno successivo.

Sarà quindi la centralità del comportamento umano, delle relazioni tra individui, delle loro attitudini ed emozioni – da quanto emerge dalle ricerche di ColorWorks® – a creare un fil rouge tra le tendenze globali del prossimo anno; da qui la generale prevalenza di tonalità calde.

Dumb numb racconta la sempre più preponderante dipendenza da schermi e dispositivi digitali che rende la relazione umana un atto privilegiato; C-True racchiude la diffidenza della società verso informazioni e brand, e al contempo la richiesta sempre maggiore di autenticità e trasparenza; Sense appeal è la storia dedicata alla neuroestetica, la rivoluzionaria traduzione delle preferenze individuali nell’estetica. Infine, Ubuntu, termine che in zulu significa “I am because we are”, una storia quindi incentrata sull’intelligenza collaborativa e la conoscenza collettiva.

Ma le sfumature (concettuali) di queste Storie sono ben maggiori, così come le loro origini e i rispettivi risultati cromatici. Ci introduce in questo mondo, inaspettato e sorprendente, Judith van Vliet, ColorWorks® Senior Designer e leader del team ColorForward®, in un’esclusiva intervista che, ripartita all’interno delle due pubblicazioni annuali Projects&Hospitality, svela i Color Trend 2021.

Prima Storia: Dumb Numb

Oltre i due terzi della popolazione mondiale possiede un device; il 91% delle persone non esce di casa senza e il 46% sostiene che non potrebbe vivere senza. E’ un dato di fatto: siamo divenuti ‘screen slaves’! I device sono sempre con noi per catturare ogni istante, ogni esperienza, ogni evento. Dai musei ai concerti, gli smartphone sono una presenza sempre più invasiva, tanto da aver spinto molti enti a vietarne l’uso durante le esibizioni. Ironicamente secondo la scienza quando ci focalizziamo per documentarli, ricordiamo molto meno! Ricerche attestano quanto l’utilizzo degli schermi sia forte soprattutto nelle fasce più giovani: i teenagers passano 8.7 ore al giorno davanti a schermi solo per l’entertainment, mentre il 60% li utilizza anche per attività scolastiche quotidiane, dato che per i tweens si attesta al 27% (solo 4 anni fa i numeri erano rispettivamente pari all’29% e 11%).

Ma l’esposizione agli schermi comincia in età ancora più basse, con rischi molto elevati dal punto di vista cognitivo: secondo il National Institute of Health i bambini tra i due o tre anni che trascorrono due ore al giorno davanti agli schermi potrebbero soffrire di una capacità ridotta di pensiero e linguaggio, se superano le sette ore, subiscono un prematuro assottigliamento della corteccia cerebrale. Negli adulti, invece, si attesta una correlazione tra lo screen time e la depressione. Ma non solo. Anche la sola presenza fisica dello smartphone sembra generare un notevole abbassamento dell’attenzione.

Paradossale come i primi segnali d’allarme su questo tema arrivino proprio dalla Silicon Valley, là dove i grandi colossi della tecnologia plasmano il futuro del settore (qui le più benestanti famiglie impediscono ai bambini l’accesso agli schermi, tanto da inserire tale norma nelle clausole di contratto delle babysitter). Se fino a qualche anno fa vigeva la concezione comune che avere accesso alla tecnologia era un privilegio per avere maggiore accesso alle informazioni e quindi avere maggiori possibilità (lavorative e formative), oggi assistiamo a un digital gap completamento ribaltato: a rivolgere maggiore tempo sugli schermi sono le famiglie low income rispetto ai più benestanti che invece rifuggono, in queste vite sempre più connesse, dalla tecnologia. E così perfino lo human engagement sembra essere diventato un lusso (concetto racchiuso nell’espressione ‘luxurification of human engagement’), così pure le esperienze più autentiche, lontano dall’iperconnettività, a contatto con la natura, off-the grid per racchiuderle in un termine; esperienze queste che rappresentano il nuovo, ambito status symbol.

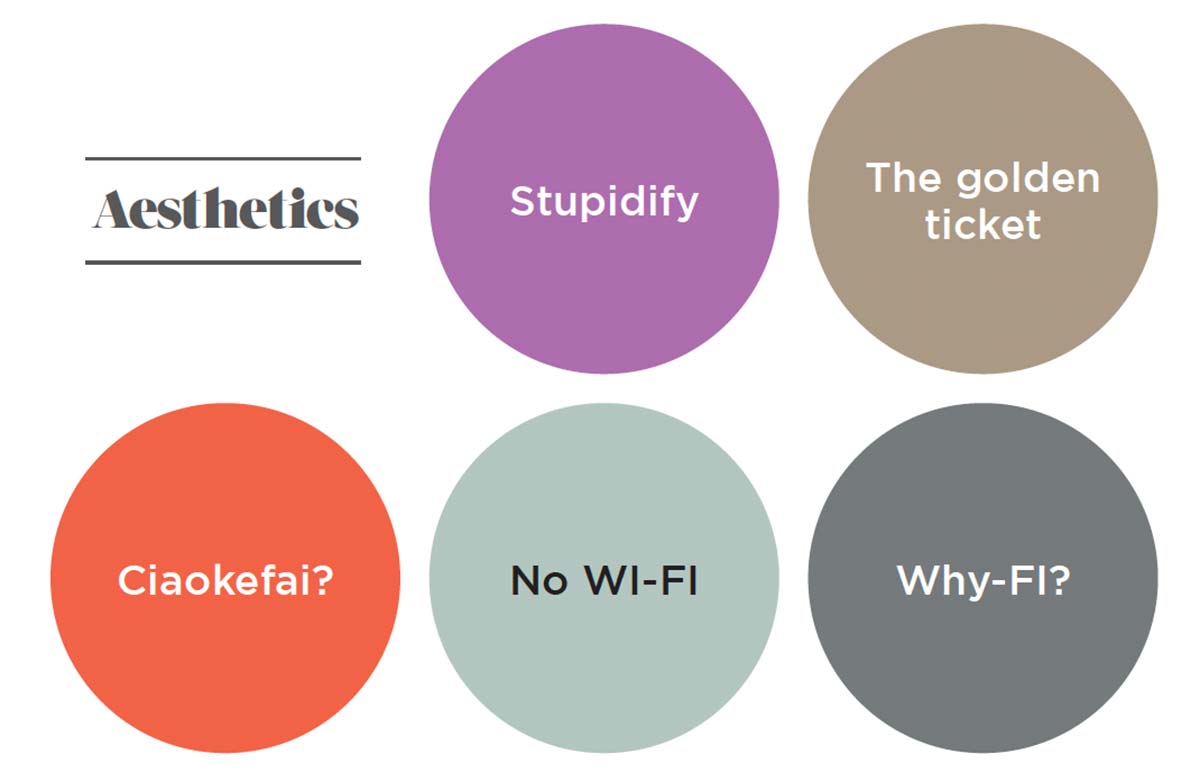

I colori di questa Storia rimandano ognuno ai suoi concetti chiave. A partire da Stupidify, appellativo che rimanda alle conseguenze negative dell’eccessivo uso degli schermi: un rosa acceso, metafora della semplicità e superficialità. The golden ticket richiama i toni dell’oro, discreto e sofisticato, come l’élite che può permettersi esperienze off the grid. Caldo, forte, l’arancio denominato Ciaokefai?, titolo che rimanda allo slang giovanile italiano, ma simbolicamente evoca l’amicizia e il contatto umano. No WI-FI: come il suo nome, così il colore (un talco delicato) si allontana dalla freddezza degli schermi e rimanda alle esperienze più autentiche, lontane dalla tecnologia e le sue radiazioni, che determinano invece il grigio di Why-FI?, colore e al contempo interrogativo finale: abbiamo davvero bisogno di essere sempre connessi?

Seconda Storia: C-True

Viviamo nell’era dell’autenticità, la società richiede trasparenza e verità, tanto nelle persone quanto in ciò che ci circonda. Lo cerchiamo nei nostri leader e nelle star che seguiamo sui social, nei prodotti che acquistiamo e nei marchi che li producono.

Non è un caso che l’influenza di Instagram stia diminuendo: l’engagement rate per i post sponsorizzati da influencer era pari al 4% tre anni fa; nel 2019 il dato è sceso al 2,4%. Un calo del 50% legato alla diffidenza sempre maggiore degli utenti verso account e pubblicità artificiali. Un trend che ha portato multinazionali come Unilever e Kellogg a eliminare influencer dalle proprie campagne marketing.

L’ultima ricerca pubblicata da McKinsey sui comportamenti dei consumatori, ha dimostrato come il 70% di tutte le demografiche prese in analisi preferiscano acquistare prodotti da aziende che reputano etiche, mentre l’80% della generazione X non comprerebbe mai da brand coinvolti in uno scandalo. Ma come determinare allora quanto un marchio è affidabile? Spesso il confine tra woke washing e autentico è sottile e difficile da interpretare: come quando Coca-Cola la scorsa estate ha lanciato in Olanda e Belgio una campagna di sensibilizzazione per il riciclo, che recitava “Don’t buy Coca-Cola if you’re not going to help us recycle”. O Heineken Mexico che lo scorso anno per il suo brand locale Tecate ha sostenuto una campagna a favore delle donne, sullo slogan “If you don’t respect women, we don’t want you to drink us”.

Il miglior modo per il consumatore di verificare i propri dubbi sull’autorevolezza etica di un marchio è affidarsi a tecnologie come la Blockchain, che garantisce la massima trasparenza in ogni passaggio della produzione inclusa la supply chain. IBM ha a tal proposito ideato TrustChain, la prima collaborazione all’interno dell’industria globale dei gioielli che utilizza la blockchain per tracciare la provenienza dei diamanti.

Non differente la sfiducia nei big player e in ciò che veicolano se si tratta di dati e informazioni – da anni controllati dai giants come Google, Facebook, Amazon (basti pensare al fenomeno del deepfake e conseguentemente ai sistemi contro le fake news creati in tempi recenti): da qui è nato il Dweb, o decentralized web, che utilizza collegamenti che puntano al contenuto reale e non alla sua posizione su un singolo server; i dati così possono risiedere in più luoghi eliminando il controllo unilaterale, stabilire la connettività peer-to-peer, e creare microcomunità, incrementare l’integrità dei dati.

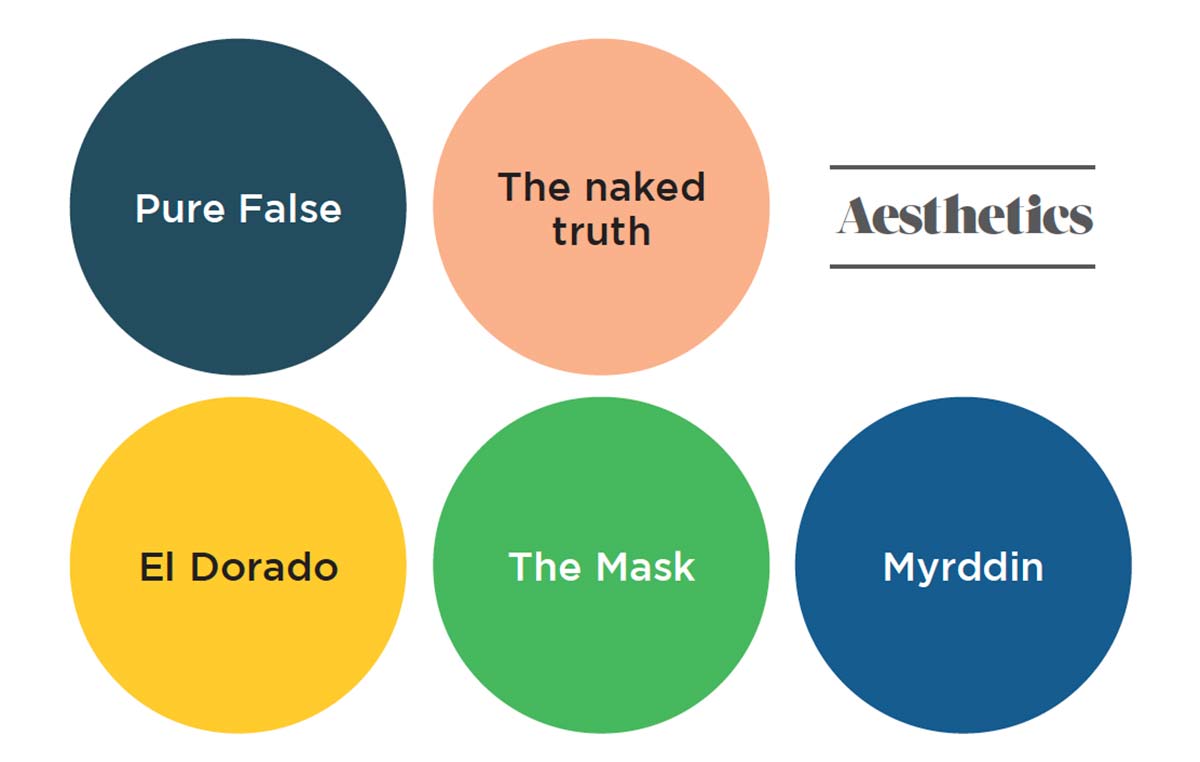

I colori diventano qui più scuri e seri (come il tema richiede), mentre i tocchi di luce sono affidati a toni che rimandano alla luce alla fine del tunnel. Pure False richiama le tonalità del marmo, profondo e scuro, una commistione di blu scuro, bianco, nero e grigio, a evocare il mercato di fake products che incrementa. The naked truth è il colore del Financial Times (un arancio sbiancato, classico), considerato uno dei pochi quotidiani rimasti fedeli alla sua mission. El Dorado, con il suo nome che evoca la mitologica città e le sue nuance dorate, mettono in guarda dal fatto che “non tutto ciò che brilla è oro”. Traslucido, artificiale come il green washing, è il verde lime di The Mask, che non solo rimanda all’omonimo film, ma soprattutto alle maschere dietro le quali i brand nascondono i loro veri intenti. Accezione del tutto positiva per Myrddin, che prende in prestito il nome del mitologico profeta gallese che impazziva se corretto a mentire; un blu quindi (come la sua tunica) si aggiunge alla palette, un colore che nella color psychology identifica fiducia, lealtà, intelligenza.